人は、人生の1/3を寝て、過ごすと言われています。

2021年のOECD(経済協力開発機構)の調査では、日本人の平均睡眠時間は、約7時間22分であり、これは調査対象33ヵ国の中でも最下位と、最も短かったと報告されています。(調査対象国平均は、8時間28分)

また、2019年の厚生労働省の国民健康・栄養調査では、全体の20%以上の人が「睡眠全体の質に満足できなかった」と回答しており、特に30代女性が最も多く32%と、3人に1人が睡眠の質に問題を抱えていると発表されています。こうした現状の課題を踏まえ、健康増進の観点から、適正な睡眠時間の確保と睡眠の質の向上が、重要な課題であると考えられています。

睡眠の質の低下の原因

睡眠の質の低下には、さまざまな要因があると言われています。概日リズム(体内時計)の乱れ、ストレス、食事、カフェインやアルコールの摂取などの生活習慣、そして、スマートフォンやパソコン画面からの光や、音、温度・湿度などを含めた寝室環境など、これらが複合的に絡み合い、私たちの睡眠の質を低下させている可能性があります。

昨今の睡眠科学の研究により、睡眠の質を改善するための具体的な方法は、明らかになってきています。今回は、より良い眠りのために、見落とされているいくつかの重要な要素をご紹介します。

-

概日リズムと光の関係

概日リズムとは体内時計とも呼ばれる体内の一日の周期です。光は、この体内時計を合わせる重要な要素とも言われています。一般的に海外渡航での時差ぼけが、このずれの代表的な例の一つです。人工光は、この人間の概日リズムに影響を与える場合があり、不適切な時間に、不適切な光を浴びることで、概日リズムが乱れる場合があると言われています。

人工光が登場する前、人間は何百万年もの間、屋外の自然光のサイクルの中で活動してきました。その後、人工光が発達したことで、太陽が沈んだ後も、夜遅くまで活動することができるようになりました。しかし、これにより概日リズム(体内時計)に影響を与えるなどの問題も生まれました。

-

睡眠の質と光の関係

室内照明と睡眠の質について検証した調査の結果では、一般的な照明器具よりも自然光¹の変化に合わせて照度と色温度を調整できる照明器具を用いる方が、深い睡眠が促されることが分かりました。

就寝前1時前の寝室の照明を日没時の自然光に近い暖色光で空間全体を柔らかく照らすものにすると、メラトニンが分泌されやすくなり、睡眠初期のノンレム睡眠(深い睡眠)が起こりやすくなりました。

また起床時間30分前から照明が自動点灯することで、すっきりした目覚めも促されることが分かりました。

私たちの身体は、自然光のサイクルに影響を受けており、人は1日のうち、約90%もの時間を屋内で過ごしています²。

-

一般的な空気清浄機は、製品本体の接合部に隙間が生じることで、高性能なフィルターを搭載していても、汚れた空気がフィルターを通過せずに隙間から漏れてしまうことがあります。

-

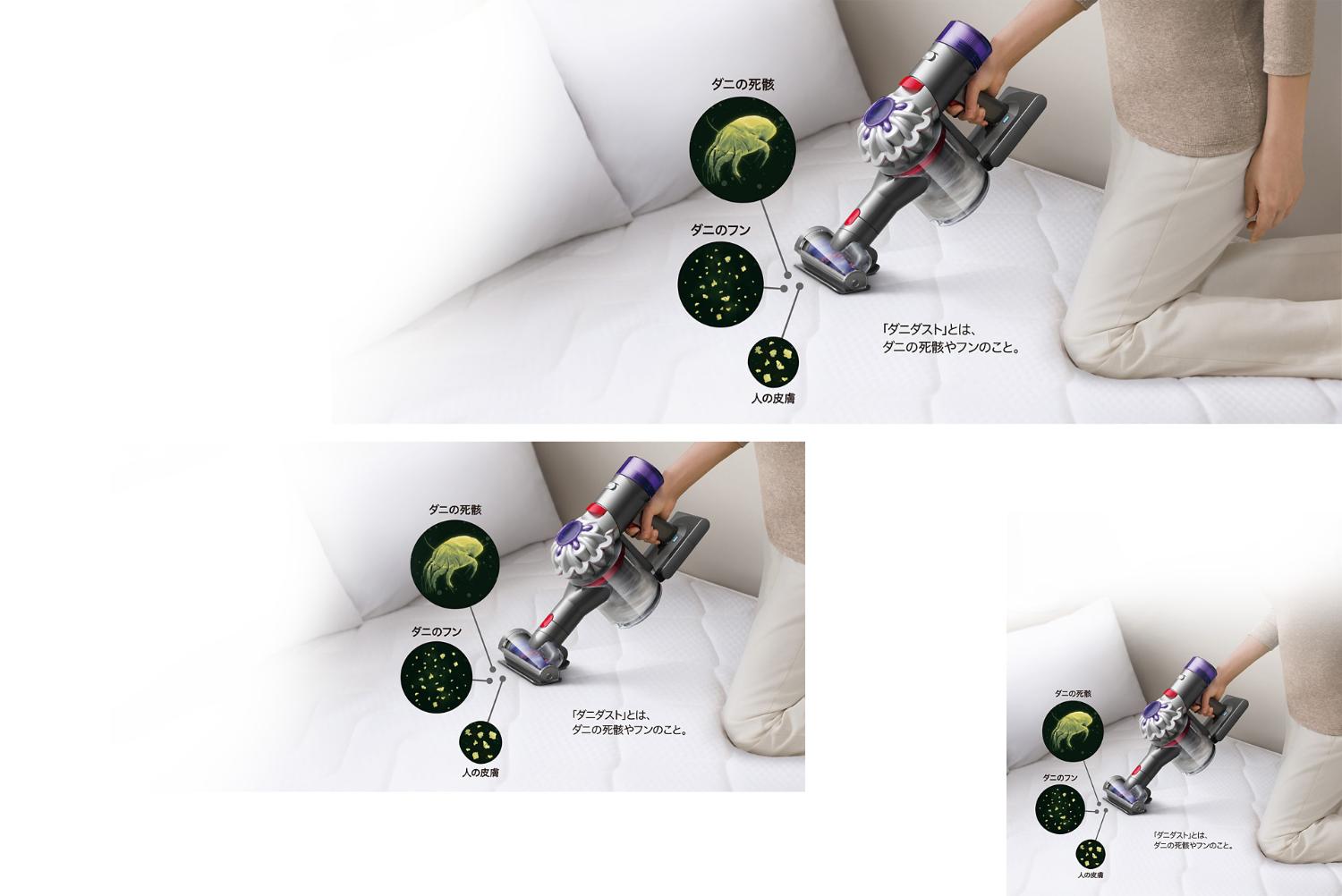

こういった汚染物質を空気中に舞い上げないためには、マットレスなども清潔に保つことが重要です。

よりよい睡眠環境のためには、寝具を清潔に保つことも心がけましょう。

- 1 検証方法・条件 - 条件A:通常照明夜間の寝室の照明を、白色光(5000K)で、通常の明るさ(枕元200ルクス)で照明。調光・調色は行わない。就寝時に消灯し、起床時に点灯。この照明環境で3日間連続過ごしてもらった後の5日間、4人の被験者に睡眠時のデータを取得。計測器は睡眠時間・睡眠の質を計測できるスマートウオッチを使用。実験は2021年3月に実施。条件B:自然光シンクロ照明自然光の明るさと光色(色温度)に合わせて自動調光する照明モードを寝室に使用。就寝時間と起床時間を各自で設定し、就寝予定1時間前から暖色光(2700K)で照明。壁と天井を照らす間接照明を使用し、空間全体を薄暗い明るさ(枕元1ルクス)に設定。就寝時に消灯し、起床設定時刻の30分前から徐々に照明が点灯。この照明環境で3日間連続過ごした後の5日間、4人の被験者に睡眠時のデータを取得。実験は2021年3月に実施。

- 2 Klepeis NE, Nelson WC, Ott WR, et al.(2001). The National Human Activity Pattern Survey(NHAPS):a resource for assessing exposure to environmental pollutants.(生活習慣調査:環境汚染物質への露出を評価するための資料) J Expo Anal Environ Epidemiol.11:231-252.

- 3 C. Liao et al., 40th AIVC 8th TightVent & 6th venticool conference, 2019

- 4 25m³の密閉した試験空間での26分後の浮遊したウイルスへの効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。ご使用の状況によって効果は異なります。試験機関:(一財)北里環境科学センター。試験方法:25m³の試験空間で(一社)日本電機工業会規格(JEM1467)の性能評価試験にて実施。対象:浮遊したウイルス。試験機:SP01で実施(最大風量時)。試験結果:26分後に99%捕集。試験報告書:北生発2025_0073号。